2011年6月、池袋のはずれに独立一号店「AGALICO」を出店。“アジアンビストロ”という独自のジャンルを生み出し、超繁盛店を創り上げてきたBig Belly 代表取締役 大林芳彰氏。グローバルダイニング「モンスーンカフェ」の旗艦店で料理長を務め、桁違いの売上を叩き出し、あらゆる客層を食事と空間で満足させるノウハウを持つ。すべて同氏の広く深い食体験に基づくアジアに特化した独自のユニークなメニューには、ファンも多くレシピ本も出版する程だ。いま業界で最も注目されるオーナーの一人である彼が新たなステージを目指し、FC展開に取り組んでいる。プロデューサーとしても国内外からひっぱりだこの大林氏に、アガリコの強み、そしてFC展開に込めた思いと戦略を聞いた。

<“アガリコ”の基盤を創ったグローバル時代>—まずは、創業の経緯からおきかせいただけますか。

初めて代官山の「モンスーンカフェ」で食事をしたときに、その圧倒的なスケールに衝撃を受けて、次の日には「働きたい」と頭を下げにいっていました。それから13年間、グローバルダイニングで料理をしてきました。最初はアルバイトから入って、2年ほどキッチンを担当。いったん現場を離れて、3ヶ月間、料理を学びにタイに行ったんですよね。そこで、食材や調味料、調理法など、必死に習得しようと現地の厨房に入れてもらって働いてたんです。

—帰国後、「モンスーンカフェ」の各店で料理長を歴任されましたね。

そうですね。渋谷、お台場、ららぽーとTOKYO-BAYの各店の料理長を経て、2009年には旗艦店「モンスーンカフェ 舞浜」の料理長に就任しました。ずっと独立は考えていたので、そこで飲食店経営のノウハウを学びました。経営に必要な数字やマーケティングを徹底的に学んでは、店ですぐに実践。メニューも自分で開発して出していたので、どんなメニューがどんなお客さんに受けるのかなども経験としてつかむことができました。舞浜のお店だと、一日1500~2000人のお客さんがいらっしゃることもあって。ファミリーも、カップルも、女性客も一人客もいろんな方がいらっしゃるんですよね。なので、そのときに今のアガリコの基盤となっているメニューを、アタックでいろいろ出してテストしていたんです。

—当時からアガリコというお店が頭にありながら、トライアルを繰り返していたんですね。

そうですね。独立する3~4年前くらいからずっとありましたね。

—なるほど。そこで“アジアンビストロ”という業態の基礎ができてきたわけですね。

その間も、海外には年に3~4回行くようにしていました。アジア全域をまわって、現地の料理を現地で食べて、現地で働いて、という経験が一番のベースであり、それがうちの強みですね。

<アガリコブランドを支える300超の㊙︎レシピ>—なるほど。現地で働くというのは現地の飲食店で料理をしていたということですよね。

そうそう。タイ人と一緒にキッチンに入ってました。(笑)ホテルの1階にベトナム料理屋があったんだけど、3ヶ月そこで。夜は料理をして、昼間は屋台巡りとかしてましたね。世界中のアジア料理を食べ尽くしたというのと、アジア料理を現地で学んできたというのが他社にはない強みだと思います。

—日本と現地でのアジア料理をどちらも分かっているという点は、料理にどのようにいかされているんですか。

現地の厨房に入って、調理方法や食材も深く見てきたからこそ、ちゃんとアジア料理だけど、自分なりのアレンジができるんですよ。ベースがわかっているから、タイ風にもベトナム風にも簡単にアレンジができる。そもそもタイ料理を専門にやっているシェフって、日本にあんまりいないんですよ。例えば、インド人のカリスマシェフっていないでしょ。僕はアジア料理のカリスマシェフになりたいんですよね。

—メニューもアジア全域をカバーしているというのは強いですね。

そうですね。ベトナム料理店だったら「フォー」、シンガポールだったら「ラクサ」とかだいたい決まっているじゃないですか。それをまとめて食べられるところがなかったんですよね。あとは、アジア以外にもいろんな国に旅をして、そこでアジア料理を食べるんですよ。フランス人がつくるアジア料理と、アメリカ人がつくるアジア料理、味が全然ちがう。そこにしかないアジア料理とかあるんですよね。

—フランス人がローカライズしてオリジナルのアジア料理を生み出したんですね。

そうそう。例えば、「ボブーン」っていう料理があって、これはベトナム料理にはないんですよ。ボブーンというフランス人がつくるベトナム料理屋には、フォーのまぜそばみたいのがあるんです。上に揚げ春巻きがのっていて、ミントがのっていて。そういうのを見つけにいくためにも海外にはよく行きます。どの国に行っても、その国で作られているアジア料理を絶対確認します。スペインでも、ニューヨークでも。この前はサンフランシスコで一番流行っている店のパッタイを食べたんですが、すごい甘いんですよ。それがハチミツの甘さなのか、砂糖の甘さなのか、というのが国やエリアによって全然違う。そういうのをトータルで考えて、じゃあ、日本人でこの場所だったら、こういうのを合わせようかとか、味付けはこうしよう、とメニューを作っていくんです。

—いろんな土地を旅した経験から、そこの人に一番合う味というのが分かるんですね。

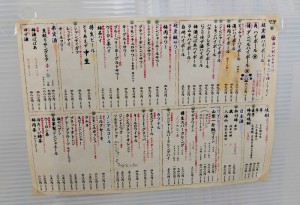

そうそう。アジア料理については特に、ちゃんとルーツを食べて、知っておきたいんです。常にアンテナをたててやっていかなきゃいけないと思っています。今アガリコでも場所に合わせて、全部メニューを変えています。例えば、池袋店だったら「牛すじの煮込み」と「バーニャカウダ」がすごく出るんです。でも、中野にいくと、全然違う。Aメニューだったのが、Cになったりするんです。

—客層によって、それだけ違ってくるんですね。中野にあって、池袋にないメニューもあるんですか。

あるある。中野のお客さんはグルメな人が多くて、毎日メニューが変わっていきます。「これあんまり売れてないから、ちょっとパクチーでいきたいんだけど」とかいろいろあって。うちのレシピは300~400ほどあるので、マーケットに応じてすぐに対応できるんです。

—そうやって日々の積み重ねたマーケティングから、スピーディかつ柔軟にメニューをどんどん変えていけるのも他社にはない強みですね。

そうですね。FCオーナーさんと僕が直接お話しして決定していくので素早く対応できるんですよね。「この店、このメニュー出てないから、ちょっとこっちを変えて」という感じで。

<アガリコの調理&サービススキルを育てる研修制度>—そのための研修制度はどうなっていますか。

うちは、2人に1ヶ月間研修してもらいます。その2人がいれば、メニューの改善や集客の切り替えなどすぐに対応できるようになります。研修を受ければ、こっちからレシピをどんどん投げても、それをすぐにメニューに反映できるようになります。対応できるスタッフが常に現場にいるというところが大切なポイントですね。

—瞬時にスピード感もって対応できるか、というところですね。

そう。うちで研修してた子は鍋もちゃんとふれるからね。ただ、そうやって結構マニアックなことをやらないと、集客できないというのはあると思います。それは、人が簡単に真似できないことをやっているから。いかに簡単にマニュアル化するかを追求するフランチャイズとは逆の理論だけど、長く続けるためには、手作りすることと、メニュー替えは必要なことなんですよね。

—アガリコのキッチンもなるべく簡単にできるようにしているというイメージでしたが、やはり研修でしっかり学ぶ必要があるんですね。

そうですね。例えば、繁盛している個人店のメニューを丸パクリするとするじゃないですか。例えば、目黒の「ビストロSHIN」。あそこはメニューを毎回変えて出しているからお客さんを集客できるんですよ。丸パクリしても最初は売れるけど続かない。うちもそれと同じ感覚ですね。メニューの出数見て、店舗ごとに場所に合わせてどんどん変えています。例えば、駅前だと、ランチ需要があるからパスタも必要だとか。だからこそ長く続く店ができるんですよ。ちょっとめんどくさいフランチャイズですね。(笑)

<会社全体の商品力、調理スキル向上>—すでにFC店を展開されていますが、どんなオーナーさんが多いですか。

うちのオーナーさんたちは、FC店だけをやっている人が多いんです。「塚田農場」やったり、「串カツ田中」やったり。その中でも店舗数が5店舗以上になってくると、「料理やりたい」って言い出すスタッフが出てくるんですよ。そういう時に、うちに声がかかることが多いみたいですね。あとはアガリコブランドを持ちたいっていうのもあると思います。個人的にうちを気に入ってくれた社長さんが話をしにきてくれることもありますね。

—アガリコFCをすることで、会社全体の調理レベルやメニュー開発力もあがるということですね。

会社にある業態の中で、料理ができるのはどこ、と考えたときに、アガリコがあれば、「アガリコに行きたい」と言うと思うんです。みんなゼロから作りたい人もいるんですよね。グローバルダイニングの「モンスーンカフェ」にいた時は、パッタイつくるのに、もうパッタイソースがあるんですよね。でも、家庭でパッタイを作るのはなかなか難しい。何が入っているか分からないから。この業態つくるには、最初にPBソースなる自分のオリジナルソースをつくるのが一番大変なんですよね。トムヤムクンとか、グリーンカレーとかのベースを作るのが大変。

—アガリコの社員さんは、ホールもキッチンも両方できるんですね。

そうそう。それがスタンダード。研修に来た子も、キッチンから入って、それからホールもやって、という感じです。ホールもキッチンもどちらもできないと、お店がうまくまわらないようになる可能性がある。FCの話に戻ると、オリジナルのレシピのものを短期間でいろいろ変えられるのが便利だと思います。その場所に合わせたアレンジを、僕がオーナーと直接やりとりして決められるから早いです。あとは、池袋店と北千住店の店長が、FC店舗を毎月2~3回まわっています。店内に入って見て、調理レベルのチェックなどをする。なにが問題なのかというのを見つけ出して、それをオーナーに報告する。そうすると改善がすぐできる。けっこう厳しいですよ。(笑)だから、フランチャイズって基本的にオペレーションが楽で、人件費もかからないで、利益が出るというイメージでしょ。うちはしっかり研修したスタッフが手作りしているから、楽ではないです。その分、ブランド価値は高いと思います。

<地方に勝機アリ!?地場に強いオーナー求む>—アガリコの強みというのは、ブランド、調理レベルの向上、スタッフのスキルアップなどが上げられますね。ところで、対象とするFCオーナーに基準はありますか。

基準は5店舗以上を運営している会社ですね。年数とかは関係ありません。あとは、店をまわせるスタッフがちゃんといるというところですね。今FCでアガリコをやってもらっている渋谷と新宿のオーナーは、30店舗くらいやってるから、人材の層が厚いんですよ。

—そもそも大林さんがフランチャイズ展開していこうと思ったきっかけは?

きっかけは、そうですね。例えば、町田を中心にやっているオーナーは町田に強いじゃないですか。けっこう町田でこういう場所であたるなって思ったときに、僕が離れている場所を遠隔で見るよりは、客単3~4000円のFCを3~4店舗やっているところのど真ん中にアガリコを出せば、お客さんをまわせる。なんでやりたいかと言われたら、それは「知らないところで広げたいから」。店舗数ももっと増やしていきたいですね。

—目標とする店舗数は。

具体的な数字は考えてないですけど、いろんなエリアにアガリコがあることで、スタッフのモチベーションがあがるかなって。

—ブランドも強くなっていきますね。

そうですね。逆に東京の外側いったほうがチャンスがあると思います。だって、バーニャカウダ知らない人もたくさんいるんですよ。僕が5年前アガリコやったとき、池袋のお客さんもバーニャカウダって言えなかったからね。(笑)。いまだにそういうところが地方にはあると思うんですよ。だからその分チャンスは大きい。それを地場に強いオーナーさんにやってもらった方がいい。—FCオーナーは東京以外でも探されているということですね。

そうですね。今は静岡と札幌に独立店舗があります。地方にいくと、アジア料理があまりないので、商業施設から声がかかることが多いのも利点だと思います。

マーケットとしては繁華街。アジア料理とかあるエリアを地場でわかってて、そこでFCやって飽きちゃったなってオーナーが多い。みんなアンテナが高い方が多いんですよね。

実は僕、福岡が一番あたると思っているんです。福岡にあったら、多分めちゃめちゃ売れると思います。

そうですね。今は静岡と札幌に独立店舗があります。地方にいくと、アジア料理があまりないので、商業施設から声がかかることが多いのも利点だと思います。

マーケットとしては繁華街。アジア料理とかあるエリアを地場でわかってて、そこでFCやって飽きちゃったなってオーナーが多い。みんなアンテナが高い方が多いんですよね。

実は僕、福岡が一番あたると思っているんです。福岡にあったら、多分めちゃめちゃ売れると思います。

—ほかにこういうオーナーさんとやりたいというのがあれば。

海外展開を考えている人。それはいけると思います。

—海外というのはアジアをお考えですか。

どこでも。マレーシアとか、シンガポールとかやってみたいですけどね。外国人ってアジア料理好きなんですよね。なのに、スイートチリぶっかけたやつしかなくて。それで満足しちゃってるんですよね。—最後に読者にひとことお願いします。

短期的にFC店で儲けを考えている人とは合わないかもしれませんね。うちは5年10年と長くやっていける業態です。分かりやすく言うと、「個店主義のFC」。手作り感を大切にしているので、オペレーションが大変な部分もあると思います。だからこそ、簡単に真似はできない、それがアガリコのブランドになっているんです。実際にお会いしてお話して納得いただける方と一緒にできたらうれしいですね。

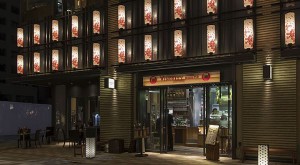

1992年、武蔵小山に8坪だけの小さなスパゲティ屋がオープンした。名前は「スパゲティとすかーな」。”おいしいパスタ”を出すこの小さなお店に、初日から人は押し寄せた。それから25年。店は人を育て、数を増やし、たくさんの人から愛されるまでに成長を遂げていた。創業者は、四家公明氏。「料理を通じて人を幸せにする」ことを目指して、25年間ひたすら料理と人と店を磨き続けてきた。「日本一おいしいミートソース」も「無化調イタリアン」も同氏の人間に対する深い愛情と優しさから生まれたものだ。生産者、取り引業者、従業員、お客様。店に関わる人すべての人を幸せにしたい。そのために仲間を増やしたい。同氏は新たな一歩を踏み出した。「東京ミート酒場」のFC展開だ。今回は、FC展開にあたって同店の強みや今後の戦略などをうかがった。

1992年、武蔵小山に8坪だけの小さなスパゲティ屋がオープンした。名前は「スパゲティとすかーな」。”おいしいパスタ”を出すこの小さなお店に、初日から人は押し寄せた。それから25年。店は人を育て、数を増やし、たくさんの人から愛されるまでに成長を遂げていた。創業者は、四家公明氏。「料理を通じて人を幸せにする」ことを目指して、25年間ひたすら料理と人と店を磨き続けてきた。「日本一おいしいミートソース」も「無化調イタリアン」も同氏の人間に対する深い愛情と優しさから生まれたものだ。生産者、取り引業者、従業員、お客様。店に関わる人すべての人を幸せにしたい。そのために仲間を増やしたい。同氏は新たな一歩を踏み出した。「東京ミート酒場」のFC展開だ。今回は、FC展開にあたって同店の強みや今後の戦略などをうかがった。

—四家さんは1992年に最初のお店「とすかーな」を武蔵小山にオープンして独立されましたね。まずそれまでの創業の経緯をお聞かせいただけますか。

もともとうちの両親が千葉の船橋で焼鳥屋をやっていたんですよ。途中から割烹料理に変わったんですけど、その頃、小学2~3年くらいの時から里芋の皮むいたり、アジを捌いたりお店のお手伝いをしていました。そんな親の背中を見ていたんで、僕も料理やろうって自然と思うようになっていましたね。全然勉強もしなかったし。(笑)当時、僕の地元は暴走族みたいな悪いお兄ちゃんがいっぱいたんですよ。威勢のいい。だから、当時の思考は、「早くバイクに乗るのがかっこいい」「早く車に乗るのがかっこいい」「早くディスコに行くのがかっこいい」みたいに思っていました。なので、とにかく早く店を出したほうがかっこいいって信じてましたね。で、「早く店出すにはどうしよう」て考えて、憧れの新宿 で働く先を探したんです。 ちょうど新宿西口に大行列ができているお店があって、その場で面接申し込んだんです。店の人からしたら、行列で忙しいのに、その場で面接申し込むなよって感じですよね。(笑)それが「スパゲティハシヤ」でした。これくらい行列つくるお店で技術を得たら、必ずヒットするお店が出せるだろうと思って入社しました。—そこで四家さんの飲食人生が本格的にスタートしたんですね。

そうですね。それまでも高校時代3年間ずっと喫茶店でアルバイトして遊ぶ金を稼いでましたが修行はここからですね。でも、両親は小さな頃から放任主義の教育だったので、「ありがとうございます」とか感謝の言葉が言えないんですよ。それでいて変に正義感が強いんで、先輩に反発して毎日殴られているような状態。(笑)毎日怒られに行っているようなもんです。現場は、すごく厳しくて10人入ったらだいたい9人は辞めていくみたいな感じでした。だけど、先輩たちを見ていて納得いかないところも多いんですよ。繁盛しているからといってお客様をおざなりにするというか。この人たちが間違ってるのに、僕が辞めるのは悔しいと思って、意地でも辞めない、先輩たちより先に店を出すぞ!必ず見返そう!

と心に決めてやっていましたね、当時は。

そうですね。それまでも高校時代3年間ずっと喫茶店でアルバイトして遊ぶ金を稼いでましたが修行はここからですね。でも、両親は小さな頃から放任主義の教育だったので、「ありがとうございます」とか感謝の言葉が言えないんですよ。それでいて変に正義感が強いんで、先輩に反発して毎日殴られているような状態。(笑)毎日怒られに行っているようなもんです。現場は、すごく厳しくて10人入ったらだいたい9人は辞めていくみたいな感じでした。だけど、先輩たちを見ていて納得いかないところも多いんですよ。繁盛しているからといってお客様をおざなりにするというか。この人たちが間違ってるのに、僕が辞めるのは悔しいと思って、意地でも辞めない、先輩たちより先に店を出すぞ!必ず見返そう!

と心に決めてやっていましたね、当時は。

—そんな厳しい環境をどうやって乗り越えられたんですか。

ある時、後輩が入って来たんです。見ていると、先輩の言うことに対してとても素直でかわいがられるんですよね。しかも、どんどん仕事も任せられる。僕は反発ばっかりしていたんで、毎日怒られまくり。(笑)仕事覚えるために入ったのにこれじゃ早く店を出せないと気がついて思い直して先ずは先輩に可愛がられるようにしたんです。そこからうまくいきはじめましたね。—なるほど。スパゲティハシヤには何年いらっしゃったんですか。

そうですね。7年いました。最後は蒲田の東急プラザのレストラン街の店舗。僕が移動した当初は、お客様が全然こなかったんですよね。他のお店はどこも行列なのに、うちが一番ヒマなんじゃないかってくらい。大先輩が揃って何やってんだと(笑)僕は行列店で働いていたという冠をもって独立したかったのに、こんなヒマな店作ってどうすんだってね。(笑)それで、メニューを作り替えて、接客も変えて、料理写真を撮って、それをポスターにして店先に貼ったり、マニュアルも会議もなかったんで、どちらも新しく作って、やりたい放題改善させてもらいました。正直言うと当時数字なんか全く見てなかったんです。見てたのはお客様だけ(笑)なんで入って来ないんだろ?どうしてリピートしてくれないん だろう?それを徹底的に改善しただけなんです!数字を追ってたら数字は上がりません。お客様を見ないと。結果的に350万円くらいだった売上が1000万円以上までいきましたね。それで大手を振って独立できると、退職しました。-それで、武蔵小山「とすかーな」で、念願の独立を果たしたんですね。

そうですね。26歳の時でした。でも、最初は人を募集しても全然こなくてかなり苦労しました。応募があったとしても、経験がない若い子ばかりで。「ソースはあとどれくらい残ってる?1/3とか3/5とか言ってごらん」と聞いても、その「1/3」が理解できない。(笑)これはゼロから育てていくしかない。どうやったら覚えてくれるだろうって模索しながらやっていました。怒ったら萎縮して成長しないし、無理なくゆっくり育てていこうって。それからしばらくして、もう一度募集をかけたたら、大卒と中途が2人来て、自分の給料下げてでもいいから2人とも雇いたいと思って採用して任せられるまで育てました。そんな訳で2号店の代々木店を出すまで7年かかりましたよ。これも人を育てているようで実は自分育て だったんですね。 <産直食材の衝撃。“無化調イタリアン”の原点はお客さんとの出会い>—今では老舗人気店ですが、やはり苦労されてきたんですね。四家さんは食材にもこだわりをもってらっしゃいますが、そのきっかけはお客様から教えられた野菜だったとか。

そうですね。エアバギーを販売する会社の女性社長が2号店の代々木店に食べに来たんです。その人は妊婦さんを相手にお仕事されているので、すごく食べる物に気を遣ってるんですよね。それで「すごく良い野菜があるから、あなた、食べなさい!」とすすめてくれたんです。実際送られてきたルッコラを食べたときに、衝撃を受けたんです。「なんだこれ?」って、体中に電気が走りましたね。「身体が喜んでる!」って。そこから無農薬野菜を入れるようになり、産地にも足を運ぶようになりました。それが代々木店をオープンしてまもなくだったので、12年くらい前ですね。

そうですね。エアバギーを販売する会社の女性社長が2号店の代々木店に食べに来たんです。その人は妊婦さんを相手にお仕事されているので、すごく食べる物に気を遣ってるんですよね。それで「すごく良い野菜があるから、あなた、食べなさい!」とすすめてくれたんです。実際送られてきたルッコラを食べたときに、衝撃を受けたんです。「なんだこれ?」って、体中に電気が走りましたね。「身体が喜んでる!」って。そこから無農薬野菜を入れるようになり、産地にも足を運ぶようになりました。それが代々木店をオープンしてまもなくだったので、12年くらい前ですね。

—この出会いがきっかけで食材や生産地、生産者に関心を持つようになったと。野菜以外にも産地に訪れますか。

はい。食材に興味を持つようになって、漁港にも足を運ぶようになりました。最初は「そういえば、魚って漁師さんから直接買った方が安いんじゃない?」と何となく思いついて、定休日に千葉の銚子にふらっといったんですよね。すると、ちょうど港にいっぱい魚が水揚げされている。「こんなに安くて新鮮な魚がいっぱいあるじゃないか」と飛びつきました。だけど、直接漁師さんから売ってもらおうとすると全然うまく行かない。「アジ2本、ホウボウ4本ちょうだい」と注文すると、「俺らはデカイバケツいっぱいホウボウを買うんだぞ。お前のために2匹売って、残った何十匹はどうなるんだ」って怒られて。(笑)それで「なるほど」とそのシステムが分かるようになるまで、何度も通って頭下げて勉強しま した。 <シェフとして腕を磨いた飛び込みイタリア修行>—パスタ専門店として創業されましたが、四家さんがイタリア料理の勉強を本格的にはじめたのはいつ頃からですか。

先輩がはじめた立川のイタリア料理店を見たことがきっかけです。もともと僕の頭の中には、スパゲティ屋しかなかったのに、こんなにワイン揃えんるんだとか、ピザなんか出すんだとか、アンティパスト、チーズの盛り合わせ出すんだとか、とても衝撃的だったんです。しかも、内装がかっこいい。 そんな先輩のお店を見て「これからはコレだな」と思ったわけです。スパゲティだけ売っていたら、夜の売上は上がらなくなる。それで、2店舗目の代々木店は「スパゲティ&ダイニングバー」にしたんです。でもまたここで苦労して。「スパゲティ食べながら酒飲むやついるわけないだろ!」ってあとから気づいた。(笑)そこで落合シェフの本とか、接客の本とかを買ってきて、取締役の佐藤と2人で勉強しながら食事のメニューを増やして、接客も毎日のように改善していきました。—代々木店でスパゲティ屋からイタリア料理店へと変わっていったんですね。 よくイタリアにも行かれて、厨房に入って料理の勉強をされてますよね。

そうですね。代々木店が軌道に乗った頃から、イタリアに行くようになりました。初めてイタリア行ったその日に地元の人しか行かないリストランテに行って、スタッフと仲良くなって2日目には店がオープンする前に張り込んで「働かせてくれ」ってお願いして厨房に入れてもらってました。(笑)ローマ、トスカーナ、ミラノ、ヴェネチアなどのお店をまわって食材の使い方や調理方法を学びました。で、日本に帰ってきて「おい!イタリアは作り方全然違ったぞ!」と従業員全員集めて、パソコンで写真見せながら、作り方を全部教えながら変えていきました。—なるほど。それで料理のレベルアップをはかってきたわけですね。

そうそう。それからは毎年幹部を一人ずつ連れてイタリアに行っています。 <大ヒット業態“東京ミート酒場”ができるまで>—そうなんですね。ところで、今回FC店として展開する「東京ミート酒場」についてお聞きしたいのですが、この業態はどこで着想を得たんでしょうか。

もともとミートソース+トッピングのパスタを食べられる洋風なお店を考えていたんです。だけど、それだと夜が弱いので、夜はワインを置いて、つまみも置こうと考えていました。で、浅草橋の物件を見に行く途中、たまたま「秋田屋」というヤキトン屋さんの前を通りかかったんです。「秋田屋」の向かいにはかっこいいイタリアンのオイスタ—バーがあって。でも、まだ4時なのにお客さんが溢れているのはその「秋田屋」の方。どっちが商人としてかっこいいかを考えて、すぐ「秋田屋」の写真を撮って、そのまま「こんなイタリアン酒場を同じ店を作ろう」って設計士さんと打合せしに行きました。それがオープンの一ヶ月前(笑)それが「東京ミート酒場浅草橋総本店」です。—そうだったんですね。ターゲットを男性客にしたのはどうしてですか。

高級イタリアンやおしゃれなイタリアンはたくさんありますが、庶民の味を気楽に楽しめるイタリアンが日本になかったんです。イタリアにも当然庶民はいて、当たり前ですがみんなイタリア料理を食べている。なぜ庶民が行けるイタリアンが日本にないんだって気が付きました。初めてトスカーナに行った時に食べたモツ煮は衝撃的にうまかった!「この牛のモツ煮を何とかして日本人に食べさせたい」とずっと思って、同じ部位のモツをずっと探していたんです!このモツと日本一おいしいミートソースを名物にした大衆イタリアン酒場がやりたいと考え即行動に移しました!普段イタリアンに行かないおっさんにもイタリア料理のおいしさを伝えたい。居酒屋で化学調味料まみれの身体に悪い料理ばかり食べて

いるおっさん達を健康にするための店をつくったんです。気取ってワイングラスを傾けたりしなくていい店、ハイボールとサワーを我が物顔で飲みながらイタリア料理が食べられる。こんな店ならおっさん達も気軽に立ち寄れますよね。

高級イタリアンやおしゃれなイタリアンはたくさんありますが、庶民の味を気楽に楽しめるイタリアンが日本になかったんです。イタリアにも当然庶民はいて、当たり前ですがみんなイタリア料理を食べている。なぜ庶民が行けるイタリアンが日本にないんだって気が付きました。初めてトスカーナに行った時に食べたモツ煮は衝撃的にうまかった!「この牛のモツ煮を何とかして日本人に食べさせたい」とずっと思って、同じ部位のモツをずっと探していたんです!このモツと日本一おいしいミートソースを名物にした大衆イタリアン酒場がやりたいと考え即行動に移しました!普段イタリアンに行かないおっさんにもイタリア料理のおいしさを伝えたい。居酒屋で化学調味料まみれの身体に悪い料理ばかり食べて

いるおっさん達を健康にするための店をつくったんです。気取ってワイングラスを傾けたりしなくていい店、ハイボールとサワーを我が物顔で飲みながらイタリア料理が食べられる。こんな店ならおっさん達も気軽に立ち寄れますよね。

—イタリアンと酒場の見事な掛け合わせですね。ところで、「日本一おいしいミートソース」というのはいつから名前が付いたんですか。

代々木店からです。お客様や業者さんが「あちこちで食べるけど、ここのミートソースが日本一美味しいよね」と言ってくれたので、「なるほど」と思って試しに看板に書いてみたんです。そしたら、その名前に惹かれてけっこう来店してくれるお客様が増えたんです。「外に書いてある“日本一”っていうのを下さい」って。そうやってどんどん名前が一人で走りはじめたんですよね。でも“日本一”という割には正直日本一かどうか疑わしい(笑)じゃ、もっと磨き上げようと思って、改良をはじめたんです。まずは、とにかく材料を良くしないとおいしくなるはずがない。だから、試作段階で原価を気にするのを一切止めました。例えば、中国産の缶詰めを止めて生のマッシュルームに変えたり、安いハウスワ インじゃなくて、フルボディの無農薬の赤ワインにという具合に変えていきました。当然、原価も一緒に上がるので、そこは食材の調達段階で工夫をしました。産地に行くと、A品だけじゃなくてA・B品があったりするんですよ。実はB品の方が旨味や香りが立ってて旨い!そうやって、味を落とさずに原価だけ下げてお客様負担を限界まで下げました。 <無添加でおいしいメニューをつくるセントラルキッチンとの関係>—そうやって改善を重ねてこられたんですね。現在は、そのレシピでセントラルキッチン(CK)も上手に取り入れられていますよね。

FC展開していきたいと思っていたので、CKも考えないと、と思っていろいろな工場をあたりはじめました。「こんな材料使って、こういうレシピで作っているから、これと同じものを作ってほしい」とお願いしても、大抵は全然おいしくない試作品があがってくるんですよ。「なんだこれ?」と言っても、「いや、PBなんて、こんなもんですよ」ってね。(笑)そんな時、たまたま展示会で出会ったシェフがとてもこだわりの強い職人で、より良いものを作ろうと一緒になって考えてくれるんです。今もそのシェフにお願いして、無添加にこだわってで作ってもらっています。セントラルキッチン=レベルが落ちる、というイメージがありますが、うちの場合は、まったく違います。うちが長年技術があって、レシピ

をすべてオープンにして、さらにおいしくするにはどうしたらいいかと相談しあいお互いの技術を駆使して不可能を可能に変えてゆくんです!

一般的にセントラルキッチンというと工場をイメージしますが実際は店のキッチンを大規模化しただけの手作りするキッチンです。

FC展開していきたいと思っていたので、CKも考えないと、と思っていろいろな工場をあたりはじめました。「こんな材料使って、こういうレシピで作っているから、これと同じものを作ってほしい」とお願いしても、大抵は全然おいしくない試作品があがってくるんですよ。「なんだこれ?」と言っても、「いや、PBなんて、こんなもんですよ」ってね。(笑)そんな時、たまたま展示会で出会ったシェフがとてもこだわりの強い職人で、より良いものを作ろうと一緒になって考えてくれるんです。今もそのシェフにお願いして、無添加にこだわってで作ってもらっています。セントラルキッチン=レベルが落ちる、というイメージがありますが、うちの場合は、まったく違います。うちが長年技術があって、レシピ

をすべてオープンにして、さらにおいしくするにはどうしたらいいかと相談しあいお互いの技術を駆使して不可能を可能に変えてゆくんです!

一般的にセントラルキッチンというと工場をイメージしますが実際は店のキッチンを大規模化しただけの手作りするキッチンです。

—東京ミート酒場のメニューで、CKで作っているものはどんなものがありますか。

うちは出来合いの商品は絶対に使いません。うちのレシピで、お客様がおいしいと感じてくれているヒット商品だけをCKで作ってもらっています。具体的にはモツ煮、ピクルスの液体、アキレス腱のマリネはスジ肉だけCKで作ってもらってタレは店でレシピに沿って合わせるだけ。あとは、肉味噌の肉やパクチーサラダのドレッシング、アヒージョのタレ、ニョッキ、ポテトフライなどですね。このあたりのメニューは、すべて注文が入ってから2~4分で仕上がります。とすかーな時代から、料理を開発するときは、人間が手をかけている時間を4分以内でおさえないさいと教えています。それ以上かかると店全体のお客様に迷惑がかかってしまうので。手の込んだものを作りたい場合は、仕込みをして、注文が入ってか

らは2〜4分以内におさえるようにしています。

うちのメニューの中で化学調味料が含まれているのは加工段階で含まれているベーコンだけです。化学調味料が混じった粉末や液体調味料さえ一切使いません。

うちは出来合いの商品は絶対に使いません。うちのレシピで、お客様がおいしいと感じてくれているヒット商品だけをCKで作ってもらっています。具体的にはモツ煮、ピクルスの液体、アキレス腱のマリネはスジ肉だけCKで作ってもらってタレは店でレシピに沿って合わせるだけ。あとは、肉味噌の肉やパクチーサラダのドレッシング、アヒージョのタレ、ニョッキ、ポテトフライなどですね。このあたりのメニューは、すべて注文が入ってから2~4分で仕上がります。とすかーな時代から、料理を開発するときは、人間が手をかけている時間を4分以内でおさえないさいと教えています。それ以上かかると店全体のお客様に迷惑がかかってしまうので。手の込んだものを作りたい場合は、仕込みをして、注文が入ってか

らは2〜4分以内におさえるようにしています。

うちのメニューの中で化学調味料が含まれているのは加工段階で含まれているベーコンだけです。化学調味料が混じった粉末や液体調味料さえ一切使いません。

—それをFC展開、CKでも実現できると。

そうです。やろうと決めればできるんです。ただお金も手間もかかるからみんな安くて簡単に口の中だけで旨いと感じさせる化学調味料を使っちゃうんです。 そもそも、金儲けが目的じゃなくて、人を幸せにするのが目的なのに、身体に悪いものを提供して人を幸せにはできませんから。 <産直食材、オリジナルレシピ、ブランド力——。25年のノウハウが凝縮したヒット業態>—お客様に対していわゆる“セントラルキッチンっぽさ”を感じさせない味で提供できるということですね。独自で開発した質の高い料理を、現場で簡単にできる。そのあたりの調理面の研修体制は。

だいたい1ヶ月くらいお店に入ってもらって教えます。—経験面など条件はありますか。

ありません。東京ミート酒場石神井店のアルバイトの子に教えて一週間ぐらいでストーブできるようになっていますから。人それぞれですが研修は、ストーブ一週間、スタンバイ一週間、ホール一週間、座学一週間でできなければ延長して教育します。—なるほど。理念から実践までしっかりカバーされていますね。ところで、FC展開をはじめようと思ったきっかけは。

直営でもいいんですが、やはりスピード感がない。だから、同じ理念を持ってやってくれる人がいれば仲間を増やして早く多くの人を幸せにしたいと思ったんです。—店舗数はどこまでのばしたいですか。

より多くの人を幸せにできるなら、仲間は多ければ多いほどいいと考えています。東京ミート酒場に限らず、このミートソースを商品として卸もはじめています。社食でお出ししたり、パイ屋さんのミートパイに使ってもらったり。海外も含めてミートソース専門店の展開もしていきたいですね。—FC展開の対象エリアは。

弊社の物流センターからまとまって荷物が各店に届けられるので近い方がコストを抑えられるので、まずは東京、神奈川、埼玉、千葉あたりですね。—どのようなFCオーナーさんとやっていきたいですか?

お金目的の人はお断りします。うちは健康的な料理を作って、人を幸せにして、その結果ちゃんと収益が上がる状態になっているので、まずはうちの理念に共感していただける人と一緒にやりたいですね。—ほかに店舗数や経験年数、企業規模などの基準はありますか。

最初はできれば数店舗経営されている現場好きなオーナーさんがいいですね。—東京ミート酒場の物件の坪数は。

基準は15坪から25坪くらい。石神井は異例で35坪80席くらいあります。—既存店の売上はどのくらいですか。

8月にオープンした石神井店はオープン後から少し落ち着きましたが、それでも一日平均35万円くらいです。浅草橋は7坪の2階建てで1000万円超えていますね。御苑は650万円くらい、オープンしたばかりの武蔵小山4号店も1000万円前後ですかね。 すごいですね。会社としては当分東京ミート酒場の業態で出店していく予定ですか。 そうですね。トスカーナをやらないのではなくトスカーナの集大成が東京ミート酒場なんです。これまでトスカーナで磨き込んできたこだわりや技術をミート酒場に注ぎ込んでいます。—御社のFC店としての強みは。

良い食材を使った無化調メニューを酒場価格で提供できることにスタッフが誇りを持てること。他にはないうちのオリジナルレシピで作ったヒットメニューが直営店と同じレベルで出せるので価格競争に陥らないこと。物流センターがあって、肉、魚、生パスタ、ソース、イタリア食材、包材、産直の新鮮な食材が使えること。食材など半分以上が日祝も変わらず毎朝ジャストインタイムで一括納品されるので都心の高い家賃が掛かる冷蔵庫スペースの削減と初期投資の削減ができます点も大きなメリットだと思います。検品も一度にまとめてできるので先入先出作業も少なくスタッフの調理時間や接客時間の邪魔をしません。こういったところは他にはない強みだし、スタッフが働きやすいのと人件費の削減につながります。

良い食材を使った無化調メニューを酒場価格で提供できることにスタッフが誇りを持てること。他にはないうちのオリジナルレシピで作ったヒットメニューが直営店と同じレベルで出せるので価格競争に陥らないこと。物流センターがあって、肉、魚、生パスタ、ソース、イタリア食材、包材、産直の新鮮な食材が使えること。食材など半分以上が日祝も変わらず毎朝ジャストインタイムで一括納品されるので都心の高い家賃が掛かる冷蔵庫スペースの削減と初期投資の削減ができます点も大きなメリットだと思います。検品も一度にまとめてできるので先入先出作業も少なくスタッフの調理時間や接客時間の邪魔をしません。こういったところは他にはない強みだし、スタッフが働きやすいのと人件費の削減につながります。

—なるほど。あとは、テレビをはじめメディアにも多数取り上げられていますから、認知度、ブランド力も強いですね。

テレビ局も飽きずに来てくれるのでオンエアされる度に各店の売上が上がります。—東京ミート酒場の単価は。

単価は昼は1000円、夜は2800円くらいですね。—FC店舗では目標の店舗数はありますか?

店舗数が目的ではなくお客様に感謝されるような価値の高い、質の良い店を長く続けて行きたいです。社員ののれん分けと平行してFCさんを増やして良い仕事をしていれば自然と100店舗くらいになっていくと考えていますのでその時に上場させたいです。 幹部や社員、アルバイト、FCさんが誇りを持てる会社にするためにも。—最後にFCオーナーさんへのメッセージをお願い致します。

とりあえずパスタが嫌いと言われると困りますね。(笑) 会社の社風を良くしたいと思っている方、人を幸せにするという途中経過をちゃんと理解して大切にしてくれる方、そんな方に来てほしいですね。 1964年千葉県船橋市生まれ。株式会社イタリアンイノベーションクッチーナ、代表取締役社長。高校卒業後、「スパゲッティ ハシヤ」入社。厳しい修業時代を経て、1992年に武蔵小山で「スパゲッティとすかーな」(現「とすかーな武蔵小山総本店」)を創業。1999年に代々木店、2004年に吉祥寺店を出店。その後、住宅街から商業施設まで幅広く出店を重ね、2014年「東京ミート酒場」を浅草橋にオープンさせ、大ヒット。「日本一おいしいミートソース」を使った「のっけ麺」でも知られており、テレビをはじめ数々のメディアで取り上げられている。健康的でおいしい料理を通じて、人を幸せにすることを理念とし、現在「TOSCANA」「Quattro Cuori」「TRiPPAiO」「東京ミート酒場」の4業態15店舗を展開する。

1964年千葉県船橋市生まれ。株式会社イタリアンイノベーションクッチーナ、代表取締役社長。高校卒業後、「スパゲッティ ハシヤ」入社。厳しい修業時代を経て、1992年に武蔵小山で「スパゲッティとすかーな」(現「とすかーな武蔵小山総本店」)を創業。1999年に代々木店、2004年に吉祥寺店を出店。その後、住宅街から商業施設まで幅広く出店を重ね、2014年「東京ミート酒場」を浅草橋にオープンさせ、大ヒット。「日本一おいしいミートソース」を使った「のっけ麺」でも知られており、テレビをはじめ数々のメディアで取り上げられている。健康的でおいしい料理を通じて、人を幸せにすることを理念とし、現在「TOSCANA」「Quattro Cuori」「TRiPPAiO」「東京ミート酒場」の4業態15店舗を展開する。

日本の外食産業に変革と成長をもたらすかもしれない。M&Co.代表の森智範氏は、そんな予感をさせる業界きっての飲食プロデューサーだ。バブル期の高級レストランで下積み、サービスマンとして“一流”の味、サービス、技術、空間づくりを身体に叩き込んできた。その経験をいかして、高級店のそれを自由自在にカジュアルな日常使いの店に落とし込む手法は彼の真骨頂だ。フレンチレストランや分子ガストロノミーの調理器具や技術を居酒屋に取り入れる。レスラーなどの個性的なスタッフを起用するなど、同氏のつくる店は常に新しい体験をお客に提供し続けてきた。そんなクリエイターともいえる同氏が、飲食店プロデュースを通じて、日本の外食や食の在り方を変えようと動き出している。今回は、同氏独特の繁盛店をつくるプロデュース手法や今後の展望についてうかがった。

“繁盛店プロデューサー・森智範”ができるまで—「魚男」をはじめとした自社店舗以外にも、すでに飲食店プロデューサーとしても数々の実績をお持ちですが、森さんが飲食の世界に入ったきっかけは何だったんですか。

実は、そもそも料理に興味がなかったんです。たまたま友達が大阪の調理師学校に行くと聞いて、じゃ、俺も行くって。(笑)そのときは、ただ都会に出たかっただけでしたね。それで、辻調理師専門学校に入ったんですけど、興味がなかったから、大阪の街でよく遊んでいました。昼はペンキ屋やって、夜はキャバレーの呼び込みをしたり。(笑)ほとんど学校には行ってなかったですね。それでも卒業しなきゃ行けないので、一番人気のレストランと聞いていた「クイーン・アリス」に入社しました。「じゃ、そこでいいや」みたいな軽いノリでいったんですが、当時、「鬼の石鍋」と言われるくらいシェフが超厳しかったんですよ。面接で「僕、死ぬ程働きますから」と言って、合格。合格といっても、厳しすぎて人がどんどん辞めちゃう会社だったんで、20人入社して、1年後には5人、3年後には僕一人しか残ってなかった。入社して最初の一年間はホールをやっていました。ソムリエの真似事とかしながらワイン事典みたいなものを丸暗記して、「シャトー○△は、芳醇な香りがして××です」とか適当なこと言いながら。(笑)

実は、そもそも料理に興味がなかったんです。たまたま友達が大阪の調理師学校に行くと聞いて、じゃ、俺も行くって。(笑)そのときは、ただ都会に出たかっただけでしたね。それで、辻調理師専門学校に入ったんですけど、興味がなかったから、大阪の街でよく遊んでいました。昼はペンキ屋やって、夜はキャバレーの呼び込みをしたり。(笑)ほとんど学校には行ってなかったですね。それでも卒業しなきゃ行けないので、一番人気のレストランと聞いていた「クイーン・アリス」に入社しました。「じゃ、そこでいいや」みたいな軽いノリでいったんですが、当時、「鬼の石鍋」と言われるくらいシェフが超厳しかったんですよ。面接で「僕、死ぬ程働きますから」と言って、合格。合格といっても、厳しすぎて人がどんどん辞めちゃう会社だったんで、20人入社して、1年後には5人、3年後には僕一人しか残ってなかった。入社して最初の一年間はホールをやっていました。ソムリエの真似事とかしながらワイン事典みたいなものを丸暗記して、「シャトー○△は、芳醇な香りがして××です」とか適当なこと言いながら。(笑)

—その後、厨房には入らなかったんですか。

一度入ったんですが、3日で逃げた。(笑)逃げたというか、すごい怖い先輩で、寝坊したんですよ。で、行けなくなって。そしたら、石鍋さんが家まで迎えにきてくれて、「お前はホールをやれ」と。そこから本気で勉強しはじめて、20歳でソムリエ資格もとりました。そこで3年くらいやった後は、いろんなお店で経験を積みました。例えば、銀座の「ペリニィヨン」というフレンチのお店にいたときは、銀座のすごい客層を目の当たりにして衝撃的でしたね。「この人のお父さんが石油を輸入しはじめた人」だとか、お坊さんの偉い人とか、大物芸能人とか。そこでもサービスをやっていんですが、お客さんのことは全部覚えました。この人が何を飲むのか、ビールは、アサヒなのかキリンなのかまで細かいことまですべてです。サービスの面白さや奥深さが分かってきて楽しくて、とても勉強になりましたね。その後、また石鍋さんのところに戻って、銀座プランタンの店のマネージャーになりました。そこでは、当時2000万円くらいの売上だったのを、4000万円くらいまで持っていきましたよ。—すごいですね。どうやって売上を倍にまでもっていったんですか。

ただ単純ですよ。“お運びさん”だったのを“サービスマン”に変えたんですよ。お客さんを喜ばせる、楽しませるのがサービスマンですからね。それまでは、とても忙しいお店だったので、言われたことをやるだけでした。だけど、僕はお客さんに喜んでほしいから、手を変え品を変えやっていたんです。そしたら、売上がどんどん上がっていったんですよね。—なるほど。そうやってエンターテイメント、体験を重視する森さん流の店づくりの基盤ができてきたんですね。

そうですね。その後は、知り合いのお店の立ち上げやサービスの研修などコンサル的なことをやったり、数店で経験を積んだりして、15年前の31歳の時、福岡の「パロマグリル」で独立しました。

「クイーンアリスのような一流の料理をカフェスタイルで」というコンセプトで。ちょうどその時、フランスでもそういう流れがあって、ガストロノミーとビストロが融合したビストロノミーというのがはじまっていたんです。高級レストラン出身の若いシェフが料理はクオリティのままで内装はカジュアルでやる。それで、僕もそういうのをやってみようと。もう一つ参考にしたのが「ロイヤルホスト」でした。「ロイヤルホスト」みたいなスタイルでフレンチを出したら面白いんじゃないかなって。どの時間でもお茶もできるし、オムライスだけでも良いし、フレンチのフルコースも食べられる。そんなお店をつくりました。それがあたって結構ブレイクしたんです。「パロマグリル」があったのは、ラブホ街だったんですけど、やってみたらオープン当日から満席。15年間ずーっとそれが続きましたね。

そうですね。その後は、知り合いのお店の立ち上げやサービスの研修などコンサル的なことをやったり、数店で経験を積んだりして、15年前の31歳の時、福岡の「パロマグリル」で独立しました。

「クイーンアリスのような一流の料理をカフェスタイルで」というコンセプトで。ちょうどその時、フランスでもそういう流れがあって、ガストロノミーとビストロが融合したビストロノミーというのがはじまっていたんです。高級レストラン出身の若いシェフが料理はクオリティのままで内装はカジュアルでやる。それで、僕もそういうのをやってみようと。もう一つ参考にしたのが「ロイヤルホスト」でした。「ロイヤルホスト」みたいなスタイルでフレンチを出したら面白いんじゃないかなって。どの時間でもお茶もできるし、オムライスだけでも良いし、フレンチのフルコースも食べられる。そんなお店をつくりました。それがあたって結構ブレイクしたんです。「パロマグリル」があったのは、ラブホ街だったんですけど、やってみたらオープン当日から満席。15年間ずーっとそれが続きましたね。

—当時の売上はどのくらいだったんですか。

17坪で最低でも600万円、多い時で1000万円くらいはずっと維持していましたね。高級食材を使った料理を客単価3〜4000円で出すには、原価の調整が必要。それには福岡ってすごい良い街なんですよ。少しいったら海があって、少しいったら山がある。だから、自分で取りにいけば抜群に安くなるんですよ。そういうのを組み合わせていきながら、原価をおさえる工夫をしました。—高級店の食事やサービスをカジュアルに落とし込むというのは、今も変わらない森さんのスタイルですね。

そうですね。そういう時代の潮目というのは当時から感じていました。お客さんはカフェと思って入ったら、レストランのクオリティというのに皆さん驚いていましたね。食事だけじゃなくて、接客にしても、食器にしても高級店のそれなんですよね。—それで、一気に話題の人気店になったと。森さんというと「魚男」のイメージが今では強いですが、こちらに付いて出店の経緯は。

2008年頃の、「磯貝」という居酒屋の大将と知り合ったのがきっかけです。話を聞いていると、本当にすごいんですよね。毎月1500万円くらい売上げていて、しかも利益率が4割~5割。それで、パロマグリル時代にいろんな商業施設から出店の話をいただいていたので、その中のひとつの百貨店に、当時百貨店に出店したがってた磯貝に魚市場で買えるライセンスの斡旋、鮮魚居酒屋の仕組みを教えてくれること条件に紹介し学び進化させたのが「魚男」でした。

パロマグリルのオペレーションはかなり大変だったので、誰でもできるようにしようと簡単にしました。

2008年頃の、「磯貝」という居酒屋の大将と知り合ったのがきっかけです。話を聞いていると、本当にすごいんですよね。毎月1500万円くらい売上げていて、しかも利益率が4割~5割。それで、パロマグリル時代にいろんな商業施設から出店の話をいただいていたので、その中のひとつの百貨店に、当時百貨店に出店したがってた磯貝に魚市場で買えるライセンスの斡旋、鮮魚居酒屋の仕組みを教えてくれること条件に紹介し学び進化させたのが「魚男」でした。

パロマグリルのオペレーションはかなり大変だったので、誰でもできるようにしようと簡単にしました。

—その際にマニュアル化など展開を考えていたんですか。

いえ、その時は考えていませんでしたね。まず「魚男」でやりたかったのは、一般的な居酒屋を少しデザインを変えてやろうということ。お刺身を階段皿に乗せようとか、そういうつかみを入れてみたりですね。最初は「磯貝」の繁盛している仕組みを「魚男」に置き換えてやっていましたが、それに加えてレストランのプレゼンの仕方や技術など、これまでの経験で得た要素も取り入れました。例えば、肉じゃがをケーキの形で出すのもそうですね。そしたら、思いのほかお客さんの反応がよくて。あとは、人がいなくて外国人をいれたりしていたんです。それもお客さんからの反応よかったんです。—当時、「魚男」はどれくらい売上げていたんですか。

最初の月で900万円くらいは売っていましたね。パロマグリルがすでに有名だったので、その系列店だということですぐにお客さんはつきました。 会社全体の価値を高める“オートクチュール型プロデュース”—すごいですね。それが御社にとって一つの展開型のひとつのベースとなっているわけですね。ところで今回、自社業態をそのままFC展開するというよりは、プロデュースに近い形になるとうかがいました。プロデューサーとして御社の強みはどこにあるとお考えですか。

そうですね。まず、なぜFC展開ではなくプロデュース型かというと、店の業態や仕組みというのは洋服みたいなものという考えが僕の中にあるからなんです。中身が違うとその服が似合わないこともあるじゃないですか。それよりも僕は、その人が似合うように仕立てたいんです。その会社の持っている強みを、僕を通して引き出して、カスタマイズしていきながら、その店がよりいい状態になればいい。例えば、僕がプロデュースさせてもらった大阪の「頂鯛」というお店。会社としては20年くらいやっているんですが、「頂鯛」をきっかけに一気にほかのお店の知名度が上がったんですよ。そうやって会社全体がよくなるような仕組みをそれぞれの強みをいかしてやっていきたいですね。

そうですね。まず、なぜFC展開ではなくプロデュース型かというと、店の業態や仕組みというのは洋服みたいなものという考えが僕の中にあるからなんです。中身が違うとその服が似合わないこともあるじゃないですか。それよりも僕は、その人が似合うように仕立てたいんです。その会社の持っている強みを、僕を通して引き出して、カスタマイズしていきながら、その店がよりいい状態になればいい。例えば、僕がプロデュースさせてもらった大阪の「頂鯛」というお店。会社としては20年くらいやっているんですが、「頂鯛」をきっかけに一気にほかのお店の知名度が上がったんですよ。そうやって会社全体がよくなるような仕組みをそれぞれの強みをいかしてやっていきたいですね。

—なるほど。一社一社それぞれに合った業態を開発するということですね。

そうですね。FCがプレタポルテだとすると、僕はオートクチュールでやる。FC展開は1や2を10にも20にもしていくことですよね。それよりも僕は0を1にするのが好きで、そっちの方が向いているんです。—まさにクリエイティブな部分ですね。

そうですね。僕はデザイナーみたいなもんです。ファッション業界は、経営者とデザイナーがいて、ひとつのブランドを創り上げている。何十年もブランドが陳腐化しないのは、クリエイティブな部分と経営の部分がはっきり分かれているからだと思うんですよね。その手法を飲食事業にも入れたらどうかと。 新たな収益源を生み出す核をつくる—飲食店のデザインというと、コンセプトからメニュー開発、店舗デザインなどの業態開発ですね。その際に、重視しているポイントは。

そうですね。これからの変化に対応出来る店づくりですね。例えば、2020年オリンピック前後ですごい時代は変わると思います。オリンピック後の世の中にも受け入れられる店づくりを考えなきゃいけない。それと、飲食店だけの収益では厳しくなると思います。だから、違う財布を持ちましょうというところまで提案します。A社ならA社だけの「魚男」をつくりますよ、と。そしたら、それが親会社となって、FC展開すればロイヤリティ収益にもつながる。千葉にあるお店なら、千葉の食材を加工して卸業もできる。

20兆円のレストランビジネスの市場を取り合うのではなくて、100兆円のフードビジネスから収益を生み出していこうということなんです。人が食べるいろいろなシーンにこっちが合わせていくべきなんです。「来てください、食べてください、飲んでください」というのではなくて、「おいしいご飯と味噌汁をつくってもっていきますから」とこっちから行かなきゃいけない。だから、うちは弁当事業やデリバリーもやっています。そうやって新しい事業や分野に広げていかなきゃいけなくなってきている。店だけにこだわっていると苦しくなってくると思います。新しいライフスタイルを提案できる飲食店にしていく。そんなイメージです。

そうですね。これからの変化に対応出来る店づくりですね。例えば、2020年オリンピック前後ですごい時代は変わると思います。オリンピック後の世の中にも受け入れられる店づくりを考えなきゃいけない。それと、飲食店だけの収益では厳しくなると思います。だから、違う財布を持ちましょうというところまで提案します。A社ならA社だけの「魚男」をつくりますよ、と。そしたら、それが親会社となって、FC展開すればロイヤリティ収益にもつながる。千葉にあるお店なら、千葉の食材を加工して卸業もできる。

20兆円のレストランビジネスの市場を取り合うのではなくて、100兆円のフードビジネスから収益を生み出していこうということなんです。人が食べるいろいろなシーンにこっちが合わせていくべきなんです。「来てください、食べてください、飲んでください」というのではなくて、「おいしいご飯と味噌汁をつくってもっていきますから」とこっちから行かなきゃいけない。だから、うちは弁当事業やデリバリーもやっています。そうやって新しい事業や分野に広げていかなきゃいけなくなってきている。店だけにこだわっていると苦しくなってくると思います。新しいライフスタイルを提案できる飲食店にしていく。そんなイメージです。

—広がりを持つ核となる店や会社を一緒に創っていくというプロデュースですね。

そうです。新しい飲食店の形をつくっていきたいんですよね。洋服屋だったら服を最初に買うだけであって、お店にいったらお茶もあったり、飲食もあったり。飲食店の場合も、ご飯だけを売るんじゃなくて、全部を提案する。24時間お客さんの生活にまとわりついてもいいじゃないですか。—なるほど。例えば、それがお店のオリジナルのグッズ販売など新たな収益源にもつながるわけですね。

そうですね。例えばお皿だったら、「盛りやすいよね、見栄えがいいよね」とか言いながらプロ目線で開発する。そしたらお客さんの自宅の食卓を華やかにできる。クリエイティブというのは、言い換えれば世の中をもっと楽しく、面白く、もっといえば幸せにすることだと思うんですよ。それを飲食店を通してやるだけです。 飲食店から新しい時代をつくりたい人、募集—森さんは居酒屋のプロデュースを多くされていながら、星付きレストランやアパレルショップなど、居酒屋以外のお店をとてもよく研究されていらっしゃいますよね。そういった異なる分野の要素を巧みにとりいれ、細部にまでこだわったストーリーのある店づくりで、数々の人気店を誕生させてきましたが、今、森さんご自身はどういった方と一緒にやっていきたいですか。

新しい時代をつくりたいと思っている人。チェーン店にしても、ネオチェーンみたいに従来のチェーン店から外れている人たち。それを今、一番求められていると思います。もっと外の業界を見て、事業をどんどんアップデートしていく必要があります。飲食店だけに凝り固まっているとこれからは生き残っていけないと思います。そのために僕みたいなプロデューサーを使ってほしい。飲食店はもう「おいしい」だけが売りではない時代です。いかに「楽しませるか」が重要になってきています。お客さんは楽しさを求めているんですよ。そうすればお客さんがSNSとか口コミでお店のことをシェアしてくれる。お客さんがそのお店にいくのは、新しい体験を買いに行くためなんですよ。そのために、まずは僕が核となる店をつくります。オーナーの凝り固まった価値観を外していきたいし、外したいと思っている人と一緒にやりたいですね。

新しい時代をつくりたいと思っている人。チェーン店にしても、ネオチェーンみたいに従来のチェーン店から外れている人たち。それを今、一番求められていると思います。もっと外の業界を見て、事業をどんどんアップデートしていく必要があります。飲食店だけに凝り固まっているとこれからは生き残っていけないと思います。そのために僕みたいなプロデューサーを使ってほしい。飲食店はもう「おいしい」だけが売りではない時代です。いかに「楽しませるか」が重要になってきています。お客さんは楽しさを求めているんですよ。そうすればお客さんがSNSとか口コミでお店のことをシェアしてくれる。お客さんがそのお店にいくのは、新しい体験を買いに行くためなんですよ。そのために、まずは僕が核となる店をつくります。オーナーの凝り固まった価値観を外していきたいし、外したいと思っている人と一緒にやりたいですね。

—飲食店という枠をとらわれない提案をどんどんしていくと。

そうですね。その街全体が楽しくなるように。食のプロデューサーになりたいんです。—そもそも森さんがプロデュースをしていこうと思ったきっかけは。

この歳になって思うのは、そういうのが好きなんですよね。自分がぐいぐいやって100店舗出すというよりも、こういう話をしながら、会社や人が成長していくのを見るのが楽しいんです。外から僕がプロデューサーとして入って見ると、その会社にとって足枷でしかないと思っていた者が、僕からしたら宝物に思えることもあるんです。そういう自身の可能性に気づいてもらえるきっかけになれたらうれしいですね。—最後にみなさんにひとことお願いします。

日本の外食産業というのは、間違いなく世界に誇れるものです。それをさらに突出させていきたい。悔しいんですよ。外国人が日本の要素を持って行って、むこうで上手くやっているのが。(笑)日本で新しい食文化っていうのを創りたいです。外国人が自国でやりたくなるような店を創りたいんです。それには新しい外食産業の形が必要なんです。こんな思いに共感していただける方なら大歓迎です。 1970年大分県日田市生まれ。株式会社M&Co.代表取締役。フードスタジアム九州のプロデューサー。調理師専門学校を卒業後、“フレンチの鉄人”として知られる石鍋裕氏の経営する「クイーンアリス」に入社。サービスマンとしてソムリエ、マネージャーを務め、同社の成長を支えてきた。その後、飲食店のコンサルや数店舗での経験を経て、31歳で独立。 2002年、福岡市今泉の「パロマグリル」(閉店)をオープンさせ、「博多のカフェのムーブメントを変えた」と言われる繁盛店を作り上げた。2009年に炉端「魚男」をオープン。オープン後2ヶ月で黒字化。同年、スイーツの新業態「Henry & Cowell」もオープンさせた。現在、大阪や名古屋、北海道などで「魚男」をベースにした店舗プロデュースを幅広く手掛けている。

1970年大分県日田市生まれ。株式会社M&Co.代表取締役。フードスタジアム九州のプロデューサー。調理師専門学校を卒業後、“フレンチの鉄人”として知られる石鍋裕氏の経営する「クイーンアリス」に入社。サービスマンとしてソムリエ、マネージャーを務め、同社の成長を支えてきた。その後、飲食店のコンサルや数店舗での経験を経て、31歳で独立。 2002年、福岡市今泉の「パロマグリル」(閉店)をオープンさせ、「博多のカフェのムーブメントを変えた」と言われる繁盛店を作り上げた。2009年に炉端「魚男」をオープン。オープン後2ヶ月で黒字化。同年、スイーツの新業態「Henry & Cowell」もオープンさせた。現在、大阪や名古屋、北海道などで「魚男」をベースにした店舗プロデュースを幅広く手掛けている。

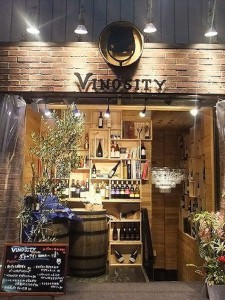

「ワインの魅力を多くの人に伝える」というミッションを掲げ、一号店「VINOSITY」を神田にオープン。たちまちワインブームの火付け役となったシャルパンテ代表 藤森真氏。「こぼれスパークリングワイン」などのこれまでの常識を覆すユニークなメニューづくり、深い知識と確かな経験に裏打ちされたワインのセレクトと食事。“本物”をもっと気軽に、身近に、日常的に楽しんでほしい。そんな想いから、飲食店経営にとどまらず、ワインショップやワインスクールまで経営する。ワインバルなんて一軒もなかった神田の街で、またたくまに中心的存在となった繁盛店の裏には、高度な教育環境、考え抜かれた商品開発とオペレーションの仕組みがあった。より多くの人に、ワインの魅力を伝えていくため、FC展開に乗り出した同社代表の藤森氏に、同社の強みと今後の戦略を聞いた。

VINOSITYについて—まずシャルパンテ創業の経緯をお聞かせいただけますか。

藤森真氏(以下、藤森) 2010年10月に会社を設立しました。物件がちょうど見つかったので、法人設立してから、物件をおさえて出店準備をして、翌年1月、神田にVINOSITY本店(以下、本店)をオープンさせました。—“ワイン居酒屋”という構想は以前からお考えだったんですか。

そうでもないですね。神田という場所でやるには、「何をどうやるのが一番いいのか」ということを考えて「ワイン居酒屋」というコンセプトになりました。創業時ですし、できることが限られていたというのもあります。もちろんワインに関連したことをやろうとは考えていましたけどね。

どういう価格帯でやるのか、そもそも最初恵比寿、渋谷、麻布十番とかを探してたんだけど。ワイン飲む人たくさんいて楽じゃないですか。でも家賃が高くて、無理だねってなって。事業計画を立てて、細かく数値化していたんですが、その数字を見ていると、やっぱり家賃って固定費だから、その比率をどこまでおさえるかっていうがすごく重要になってくるんですよね。ちょうど2012年に新生銀行が発表した「サラリーマンのお小遣い調査」という白書で、サラリーマンの一回の飲み代が一人当たり3000円を下回ったっていうニュースを耳にしたんです。神田も単価はそれくらいですよね。まわりのお店を見ても、客単価2000円前後が多かったですね。神田で単価5000円じゃやっていけないなと思ったんです。それで、もっとカジュアルなワイン居酒屋にしようと決めました。当時は、このあたりでワインを飲んでいる人もいなかったですし、「ワインバル」という言葉がなかった。当時は、神田にワインバルみたいな業態の店が一軒もなくて、「よくこんなところでやるな」って言われていましたが、今はものすごく増えましたね。

そうでもないですね。神田という場所でやるには、「何をどうやるのが一番いいのか」ということを考えて「ワイン居酒屋」というコンセプトになりました。創業時ですし、できることが限られていたというのもあります。もちろんワインに関連したことをやろうとは考えていましたけどね。

どういう価格帯でやるのか、そもそも最初恵比寿、渋谷、麻布十番とかを探してたんだけど。ワイン飲む人たくさんいて楽じゃないですか。でも家賃が高くて、無理だねってなって。事業計画を立てて、細かく数値化していたんですが、その数字を見ていると、やっぱり家賃って固定費だから、その比率をどこまでおさえるかっていうがすごく重要になってくるんですよね。ちょうど2012年に新生銀行が発表した「サラリーマンのお小遣い調査」という白書で、サラリーマンの一回の飲み代が一人当たり3000円を下回ったっていうニュースを耳にしたんです。神田も単価はそれくらいですよね。まわりのお店を見ても、客単価2000円前後が多かったですね。神田で単価5000円じゃやっていけないなと思ったんです。それで、もっとカジュアルなワイン居酒屋にしようと決めました。当時は、このあたりでワインを飲んでいる人もいなかったですし、「ワインバル」という言葉がなかった。当時は、神田にワインバルみたいな業態の店が一軒もなくて、「よくこんなところでやるな」って言われていましたが、今はものすごく増えましたね。

—そうだったんですね。それから、2号店となるVINOSITY magisを同じ年に出店されていますね。

そうですね。その年の10月にオープンしました。本店のお客様から「予約がとれない、なかなか入れない」というお声をいただいていたので、お断りしていたお客様を受け入れる場所としてVINOSITYmagis(以下、magis)をつくったんです。徒歩3分のところなので、競合して来客数が半分にならないように、同じワインを売る業態であっても、ワインへのアプローチを変えました。本店は入門編で「ワインの魅力を伝えよう」というお店。magisは、ワインの中でもロゼワインの魅力を中心に伝えていくお店というアプローチにしました。客層でいうと、本店は神田エリアのサラリーマンの方が圧倒的に多くて、magisは、電車をのってわざわざ来てくれる女性客が多いんです。女性比率高いのがmagisの特徴ですね。おかげさまでロゼワインもたくさんでています。ロゼの魅力もちょっと知ってもらえているかな、と思ってます。

そうですね。その年の10月にオープンしました。本店のお客様から「予約がとれない、なかなか入れない」というお声をいただいていたので、お断りしていたお客様を受け入れる場所としてVINOSITYmagis(以下、magis)をつくったんです。徒歩3分のところなので、競合して来客数が半分にならないように、同じワインを売る業態であっても、ワインへのアプローチを変えました。本店は入門編で「ワインの魅力を伝えよう」というお店。magisは、ワインの中でもロゼワインの魅力を中心に伝えていくお店というアプローチにしました。客層でいうと、本店は神田エリアのサラリーマンの方が圧倒的に多くて、magisは、電車をのってわざわざ来てくれる女性客が多いんです。女性比率高いのがmagisの特徴ですね。おかげさまでロゼワインもたくさんでています。ロゼの魅力もちょっと知ってもらえているかな、と思ってます。

—食事メニューはロゼに合わせて、変更されたんですか。

グランドメニューは全店統一して、おすすめのみ変えています。VINOSITYというブランドで統一性を持たせる部分と、デイリーの部分でロゼにあうメニューを中心に「おすすめメニュー」というのを考えさせていただいております。—3店舗目がVINOSITY maxime(以下、maxime)ですね。こちらはどのように業態を変えて出店されたんですか。

maximeは商業施設というのもあって、昼から営業しなきゃいけないので、お酒を出すうちとしてはとてもやりにくい業態なんです。だから、もっと食事を中心にして、ワインを楽しめるお店にしました。いい食材を使ったり、凝ったものを出したりと、客単価は少し高くなっています。だいたい5000~7000円程度で推移させるお店にしようと、今メニューを変えたり、スタッフの教育をしたりしています。本店とmagisは、フランスでいうとブラッスリー、maximeはビストロというイメージですね。商業施設などの食事を中心に出すエリアには、maximeブランドでやっていこうと考えています。

maximeは商業施設というのもあって、昼から営業しなきゃいけないので、お酒を出すうちとしてはとてもやりにくい業態なんです。だから、もっと食事を中心にして、ワインを楽しめるお店にしました。いい食材を使ったり、凝ったものを出したりと、客単価は少し高くなっています。だいたい5000~7000円程度で推移させるお店にしようと、今メニューを変えたり、スタッフの教育をしたりしています。本店とmagisは、フランスでいうとブラッスリー、maximeはビストロというイメージですね。商業施設などの食事を中心に出すエリアには、maximeブランドでやっていこうと考えています。

—飲食店以外にもワインショップも経営されていますよね。

そうですね。magisをオープンさせる前に、酒飯免許をとって、ワインショップをはじめました。ワインショップの一号店「わいんすき」(現VINOSITY domi)は本店の1階の敷地を利用してはじめました。VINOSITYは、「ワイン好き」とか「ワイン中毒症」という意味のラテン語なんです。よく「ワインの街」って思っている人がいるんですが、スペル違うし。(笑)みなさん言葉の意味がわからないっていうので、「わいんすき」という名前にしたんです。「アル中」だと言葉が強すぎるので。マーチエキュート神田万世橋の「VINOSITY domi」は、お家で飲むワイン好きになってもらおうという意味を込めています。domiは、domestic、つまりお家でという意味です。現在は、VINOSITY自体の知名度が上がってきたので、どちらもワインショップのブランドはVINOSITY domiという店名に統一しました。今後もこの店名で展開していく予定です。

VINOSITYの強みとFC展開の仕組み

今回FC展開をやっていく上では、本店と同じ形でできるようにしてもらうのが理想ですね。居抜きなら居抜きで、既存店を看板変えて、業態を変えてもらうというイメージです。

そうですね。magisをオープンさせる前に、酒飯免許をとって、ワインショップをはじめました。ワインショップの一号店「わいんすき」(現VINOSITY domi)は本店の1階の敷地を利用してはじめました。VINOSITYは、「ワイン好き」とか「ワイン中毒症」という意味のラテン語なんです。よく「ワインの街」って思っている人がいるんですが、スペル違うし。(笑)みなさん言葉の意味がわからないっていうので、「わいんすき」という名前にしたんです。「アル中」だと言葉が強すぎるので。マーチエキュート神田万世橋の「VINOSITY domi」は、お家で飲むワイン好きになってもらおうという意味を込めています。domiは、domestic、つまりお家でという意味です。現在は、VINOSITY自体の知名度が上がってきたので、どちらもワインショップのブランドはVINOSITY domiという店名に統一しました。今後もこの店名で展開していく予定です。

VINOSITYの強みとFC展開の仕組み

今回FC展開をやっていく上では、本店と同じ形でできるようにしてもらうのが理想ですね。居抜きなら居抜きで、既存店を看板変えて、業態を変えてもらうというイメージです。

—本店をパッケージ化してFC展開していくということですね。FC展開していくにおいて御社の強みはどこにあるとお考えですか。

商品開発、業態開発ですね。技術を持たない人でも、高いレベルのものを提供できる仕組みがあるのが強みですね。—具体的にどういった仕組みがあるんですか。

まずセントラルキッチンですね。昨年銀座にオープンしたcenaclum(チェナクルーム)という高級業態のレストランがあるんですが、そこをテストキッチン、開発本部として稼働させます。cenaclumのシェフは、パリの一つ星レストラン「ステラマリス」でスーシェフをつとめていました。支配人もサービスコンクール日本一という経歴の持ち主です。もう一人グランシェフがいるんですが、彼は「シェ松尾」とか、「ひらまつ」などのフレンチレストランでシェフやっていました。

まずセントラルキッチンですね。昨年銀座にオープンしたcenaclum(チェナクルーム)という高級業態のレストランがあるんですが、そこをテストキッチン、開発本部として稼働させます。cenaclumのシェフは、パリの一つ星レストラン「ステラマリス」でスーシェフをつとめていました。支配人もサービスコンクール日本一という経歴の持ち主です。もう一人グランシェフがいるんですが、彼は「シェ松尾」とか、「ひらまつ」などのフレンチレストランでシェフやっていました。

—とてもハイレベルな方々が集結していますね。

技術も経験もキャリアもある人たちが会社にいて、商品開発のトップを担っています。—セントラルキッチンで、各店舗の料理を作っていくということですか。

そうしていきたいと思っています。例えば、田舎風パテなんかは、レシピだけでは、その通りに作れないんですよ。ですが、パテで店のレベルが分かるくらい、シェフの考え方や方向性がすべて出る料理でもあるんです。これまでしっかり料理の経験を積んできたか、料理に対して知識がちゃんとあるのかなどが、一口食べれば分かります。私たちはちゃんとフランス料理として、フランスのビストロで出てくるもの、もしくはそれ以上のものを提供することができると思っています。それをセントラルキッチンで再現して、各店舗で高いクオリティを保てるようにしていこうと準備しているところですね。—メニュー開発本部とセントラルキッチンという両輪がFC展開していく際の大きな強み、肝ですね。

そうですね。高い技術を必要とするものや、手間がかかるものは、すべてうちから配送、提供していきます。そういったものをうちから全部納品してあげることで、現場では、カットして盛りつけて出すだけで済む。仕込みに時間や技術を必要としなくなるわけですから、人件費が軽くなります。人件費が高い技術者に頼らずに済むようになります。アルバイトの子たちでもできるようになる。出来れば料理が好きな子にやってほしいとは思っていますが。—それが御社のfc展開の仕組みの肝ですね。

うちのメニューって一見難しそうにみえますけど、一人できるシェフがいたら、成り立つんですよ。本部になる人間が料理をして開発していたので、各店ではちょっと料理ができて経験がある子なら店をまわせちゃう。本店とmagisなんてアルバイトの子たちが料理長をやっていて全然まわっていたし、それくらいのレベルでいいなって思っています。それをできるようにしてあげたいですね。

そう思うようになった背景に、僕自身ソムリエやホールの人間として、今まで苦労してきた経験があります。独立する前は、大手の飲食企業にいたこともありました。そこでは、シェフが異動になったり、辞めたりでキッチンの入れ替わりが激しくて、その度に料理のクオリティが上がったり下がったりしていたんです。得意料理が違ったり、同じ料理頼まれているのに、スタイルや味が違ったりしちゃう。さんざんホールとしてふりまわされてきたので、こういう嫌だなって。やっぱり飲食店って技術のある料理人に振り回されがちなんですよね。例えば、「僕がいないと困りますよね」とか言って、給料つり上げようとするシェフとかね。そういう技術者がいなくても、高いクオリティを保ってまわせる店を作りたかったんです。

うちのメニューって一見難しそうにみえますけど、一人できるシェフがいたら、成り立つんですよ。本部になる人間が料理をして開発していたので、各店ではちょっと料理ができて経験がある子なら店をまわせちゃう。本店とmagisなんてアルバイトの子たちが料理長をやっていて全然まわっていたし、それくらいのレベルでいいなって思っています。それをできるようにしてあげたいですね。

そう思うようになった背景に、僕自身ソムリエやホールの人間として、今まで苦労してきた経験があります。独立する前は、大手の飲食企業にいたこともありました。そこでは、シェフが異動になったり、辞めたりでキッチンの入れ替わりが激しくて、その度に料理のクオリティが上がったり下がったりしていたんです。得意料理が違ったり、同じ料理頼まれているのに、スタイルや味が違ったりしちゃう。さんざんホールとしてふりまわされてきたので、こういう嫌だなって。やっぱり飲食店って技術のある料理人に振り回されがちなんですよね。例えば、「僕がいないと困りますよね」とか言って、給料つり上げようとするシェフとかね。そういう技術者がいなくても、高いクオリティを保ってまわせる店を作りたかったんです。

—なるほど。商品開発力とセントラルキッチンの仕組み化以外に、FCオーナーにとってのメリットはありますか。

うちのブランド力も大きなメリットだと思います。いまだにすごい件数の取材を受け続けていますし。—ワインスクール「シャルパンテカレッジ」も魅力的ですよね。

そうですね。うちはすごい教育に力をいれている会社です。週2~3回開いている勉強会にも、参加していただけます。ただ、こちらはパッケージ外になるので、オプションとして別途相談になります。そういう教育の仕組みが整っているっていうのは大きいと思います。まずワインを勉強させようと思っても、どこから教えていいか分からない、勉強したい子たちもどこから勉強していいかわからいない。それを体系的に教えられる場所とノウハウを持っている、っていうは大きなメリットになると思います。

そうですね。うちはすごい教育に力をいれている会社です。週2~3回開いている勉強会にも、参加していただけます。ただ、こちらはパッケージ外になるので、オプションとして別途相談になります。そういう教育の仕組みが整っているっていうのは大きいと思います。まずワインを勉強させようと思っても、どこから教えていいか分からない、勉強したい子たちもどこから勉強していいかわからいない。それを体系的に教えられる場所とノウハウを持っている、っていうは大きなメリットになると思います。

—確かにそうですね。ワインショップはどのような位置づけになりますか。

うちから各店舗への卸もします。ワインについては、僕が直接フランスから輸入しているものもありますし、うちならではのリストといえますね。 FC展開する理由とその思い—そもそもFC展開をしていこうと思ったきっかけは。

そこはとても重要ですね。シャルパンテは、もともと「ワインの魅力を多くの人に伝えていこう」というのを一番のテーマとしてスタートした会社です。それを広く人に伝えていくにはやっぱり店舗数が必要になってくる。ただワインを飲む人を増やしていくのではなくて、それを理解して売っていける人を増やしていくべきだと思っています。だから、「教育」なんですよね。単にワインを注いだらお金をもらえるわけじゃなくて、このワインにはどんなストーリーがあって、どういう温度帯でどんな食事と合わせたらいいのか、そういったシチュエーションまでを理解して提案することが、エンドユーザーに対してワインの魅力を伝える第一歩になります。その仲間を募集したい、というのが一番の理由ですね。

そこはとても重要ですね。シャルパンテは、もともと「ワインの魅力を多くの人に伝えていこう」というのを一番のテーマとしてスタートした会社です。それを広く人に伝えていくにはやっぱり店舗数が必要になってくる。ただワインを飲む人を増やしていくのではなくて、それを理解して売っていける人を増やしていくべきだと思っています。だから、「教育」なんですよね。単にワインを注いだらお金をもらえるわけじゃなくて、このワインにはどんなストーリーがあって、どういう温度帯でどんな食事と合わせたらいいのか、そういったシチュエーションまでを理解して提案することが、エンドユーザーに対してワインの魅力を伝える第一歩になります。その仲間を募集したい、というのが一番の理由ですね。

—どのようなFCオーナーを探されていますか

意欲がある方。飲食に愛がある方がいいかな。—何店舗以上経営しているとか、飲食経験何年以上とか基準はありますか

ないですね。面談してみて、フィーリングが合えば一緒にやっていきたいですね。お互いにウィンウィンになる関係性を築こうと思ってくれる人がいいですね。逆に言うと、うちに全部おんぶにだっこじゃ困りますね。うちの仕組みを利用してやろうと思っている人たちがほしいですね。うちの教育の仕組みとかワイン学べる環境っていうのは、オーナーさんの他の系列店でも生かせる可能性もあると思います。—目指す店舗数とかは重要ではなくて、フィーリングあって、想いを汲んで一緒にやっていける人がいれば増やしていくという。

そうですね。うちも最初なので、FCの条件はすごくよくしています。ロイヤリティ3%。そういうものも含めて、最初だけははじめましてなので、そういう形にして、今後どんどん規模が大きくなって、安定してきたら、条件はそんな欲はしないだろうし。まずは一緒にやろうと思ってくれる方に、負担をかけずに。絶対最初成功してい欲しいから。一発目こけられたら困るでしょ。うちとしても全力でサポートするし。ワインは全然知らなくていいです。うちもお酒を飲めない子たちがお酒うっていますからね。ワインを売るのって別に詳しいから売れるわけじゃないんですよ。結局は

そうですね。うちも最初なので、FCの条件はすごくよくしています。ロイヤリティ3%。そういうものも含めて、最初だけははじめましてなので、そういう形にして、今後どんどん規模が大きくなって、安定してきたら、条件はそんな欲はしないだろうし。まずは一緒にやろうと思ってくれる方に、負担をかけずに。絶対最初成功してい欲しいから。一発目こけられたら困るでしょ。うちとしても全力でサポートするし。ワインは全然知らなくていいです。うちもお酒を飲めない子たちがお酒うっていますからね。ワインを売るのって別に詳しいから売れるわけじゃないんですよ。結局は

—FC展開をする対象エリアは。

都内と名古屋ですね。来年4月に名古屋にお店をオープンさせるので、そこを拠点にします。名古屋はフランチャイズに強い方たくさんいるので、やっていただきたいと思っています。—シャルパンテとしてFC店舗とどのように関わっていく予定ですか。

まずは一ヶ月間、本店に研修に入ってもらうことからはじまります。人数は、2〜3人。店舗オープン時は、僕も現場に行くし、そこで伝えられることはどんどん伝えていきます。僕は立ち上げだけでも、過去100店舗以上やってきた実績があります。田崎真也さんのところや、スティルフーズでもあらゆるお店の立ち上げ、運営などマネージメントしてきましたから。—オープン時に現場に入ってご指導されるんですね。その後のフォローは。

月に1~2回お店を見てまわります。僕自身も行きますし、シニアソムリエ3人いるので、彼らも行きます。そこで気づいたことがあれば、調整していった、特別に必要と判断したときは、本部から人を派遣して立て直しのサポートをします。—心強いですね。最後にFCオーナーへのメッセージをお願いします。

みなさんと一緒に成功していきたいと思っています。そのためには全力を尽くします。ダメだったらさよならっていうことはしません。ワインの魅力を多くの人に伝えていく、という会社のテーマのもとにやっているので、手抜きはしません。熱意を持っていただける方と一緒にやっていきたいですね。 1972年、東京都板橋区出身。株式会社シャルパンテ代表取締役。専門学校のホテル学科卒業後、フレンチレストランやバー、ホテルでバーテンダーとして勤務。その後、日本を代表するソムリエ・田崎真也氏の下で、焼酎と豚料理の店「眞平」の初代店長となる。株式会社スティルフーズで、イタリアンレストランの支配人、多店舗管理、運営を経験した後、独立。現在は、欧風ワイン居酒屋「VINOSITY」「VINOSITY magis」「VINOSITY maxime」の3ブランドを展開。酒販店「VINOSITY domi」、ワインスクール「シャルパンテカレッジ」運営のほか、飲食店プロデュースも多数てがける。

主な資格;シニアソムリエ、利酒師、ビアアドバイザー、スピリッツアドバイザー、ドイツワインケナー、フードアナリスト等

1972年、東京都板橋区出身。株式会社シャルパンテ代表取締役。専門学校のホテル学科卒業後、フレンチレストランやバー、ホテルでバーテンダーとして勤務。その後、日本を代表するソムリエ・田崎真也氏の下で、焼酎と豚料理の店「眞平」の初代店長となる。株式会社スティルフーズで、イタリアンレストランの支配人、多店舗管理、運営を経験した後、独立。現在は、欧風ワイン居酒屋「VINOSITY」「VINOSITY magis」「VINOSITY maxime」の3ブランドを展開。酒販店「VINOSITY domi」、ワインスクール「シャルパンテカレッジ」運営のほか、飲食店プロデュースも多数てがける。

主な資格;シニアソムリエ、利酒師、ビアアドバイザー、スピリッツアドバイザー、ドイツワインケナー、フードアナリスト等